【D-Cha の基本】

・ユーザーの管理方針

ユーザーアカウントの作成は運営側で行います。冒頭に示したように必要なアカウントをそれぞれ申請してください。管理単位は小さい順にユーザー、グループ、クラスとなっています。

・ユーザー権限について

ユーザーの権限については、グループアドミニストレータ、グループサブアドミニストレータ、一般ユーザーの3段階が設定されています。それぞれの権限については以下のようになっています。

2009/6/2

1

D-Cha, SPACEを使用した実験方法の流れ

2

D-Chaへユーザー情報を登録 (http://dcha-web.spring8.or.jp/academic/)

3

BL測定前日までに行う作業

3.1

サンプルピンの準備

3.2

トレイにバーコードを貼る

3.3

サンプルトレイへのマウント

3.3.1

使用前確認

3.3.2

SPACEソフト起動

3.3.3

Initialize

3.3.4

トレイセット

3.3.5

結晶マウント

3.4

トレイの保存

3.5

D-Chaで仮照射スケジュール作成

3.5.1

ディフォルト測定条件の設定

3.5.2

測定条件の決定

4.1.1

ゴニオソケット確認

4.1.2

SPACEソフト起動

4.1.3

デュワー内液体窒素準備

4.1.4

トレイセット

4.1.5

BSS起動

4.1.6

仮照射スケジュールダウンロード

4.1.7

結晶チェック

4.2

仮照射データ確認、本照射スケジュール作成

4.3

本照射

6.1 サンプルがゴニオに載ったままの状態で、BSSがフリーズ等した場合

● D-Chaへユーザー情報を登録(http://dcha-web.spring8.or.jp/academic/)

● BL測定前日までに行う作業

|

・ サンプルピンの準備 ・ トレイにバーコードを貼る ・ マウンターを使用し、トレイへサンプルを詰め、サンプル情報をD-Chaへ登録 ・ D-Chaで仮照射スケジュール作成 |

● BL測定当日の作業

| BL | Labo.(D-Cha) | |

| 仮照射 | トレイセット | |

| 仮照射スケジュールダウンロード | ||

| 測定開始 | ||

| マニュアルセンタリング | ||

| Diff.Chk、XAFS | データチェック | |

| 本照射スケジュール作成 | ||

| 本照射 | 本照射スケジュールダウンロード | |

| 測定開始 | ||

| オートセンタリング | ||

| Single、MAD | ||

| 本照射データダウンロード | ||

| トレイ回収 |

D-Chaを利用するためには「D-ChaグループID発行申請」「D-Chaユーザーアカウント発行申請」を行う必要があります。

現在の申請書は暫定的なものですが、

http://dcha-web.spring8.or.jp/academic/

からダウンロードすることができます。申請書は研究技術開発室の上野(ueno@spring8.or.jp)まで送付してください。

【D-Cha の基本】

・ユーザーの管理方針

ユーザーアカウントの作成は運営側で行います。冒頭に示したように必要なアカウントをそれぞれ申請してください。管理単位は小さい順にユーザー、グループ、クラスとなっています。

・ユーザー権限について

ユーザーの権限については、グループアドミニストレータ、グループサブアドミニストレータ、一般ユーザーの3段階が設定されています。それぞれの権限については以下のようになっています。

| グループアドミニストレータ | i-Field の設定、ファイルからのインポート、 結晶・測定条件の閲覧、編集 |

| 結晶のユーザーID | |

| 一般ユーザー | 結晶・測定条件の閲覧、編集 |

現時点では、グループアドミニストレータとグループサブアドミニストレータに関して違いはありません。

将来的に一般ユーザーに測定終了通知などを送る際にグループアドミニストレータにCC が送られるようにするかもしれません。なお、各グループのグループアドミニストレータ、グループサブアドミニストレータの数に特に制限はありません。

・ユーザーとアクセス権

ユーザーの作成、権限変更等はメールインシステム運営側で行います。従って前述のように新規にユーザーを作成する際はアカウント申請を行う必要があります。

なお、ユーザーアカウントは1アカウント/1ユーザーを原則とします(共通アカウントは混乱を招くので原則禁止です)。各ユーザーはグループと呼ばれる単位に必ず属しています。

また、登録される結晶については所属グループID、ユーザーID の属性があり、これらによりアクセス権が設定されます。

アクセス権の例を示します。グループID90001 に所属するokazaki と99999 に所属するnobuo がいるとして・・・

| 結晶のグループID | 結晶のユーザーID | アクセスするユーザー | アクセス権 |

| 90001 | okazaki | okazaki | 可 |

| 90001 | nobuo | okazaki | 可(グループが同じ) |

| 90001 | nobuo | nobuo | 可(ユーザーが同じ) |

| 99999 | nobuo | okazaki | 不可(いずれも一致しない) |

以上のようになります。

・i-Field とは

i-Field とは、システムには関与しない項目で、ユーザーが自由に設定できる項目となっています。i-Field は結晶に対するものと測定条件に対するものがあります。

基本的にはどのように使ってもらってもよいのですが、結晶に対するものは結晶の識別情報、測定条件に対するものに関しては測定の結果などを入力できるようにしておくとよいでしょう。

また将来的には結晶や測定条件をi-Field で検索できるようにする予定なのでi-Field によって結晶が特定できるようにしておく方が便利だと思われます。

また、i-Field には通常のテキスト入力の他にリストからの選択入力も可能ですので、表記揺れが気になる内容の場合はリストを使うことをおすすめします。

i-Field では重複入力等のチェックは行っていませんので一意に決める際には注意が必要です。

・ID について

D-Cha はデータベースなのでレコードはID で管理されています。代表的なものを挙げておきます。

| ID 名 | 内容 |

| グループID | グループごとに与えられる5桁の数字 運用側で割り当てるためユーザーは選択することはできない。グループID 発行申請で発行 |

| ユーザーID | ユーザーごとに割り当てられる半角英数字の組み合わせ、アカウント名と同義 ユーザーは申請時に選択することができる。原則先着順であるがシステム上の予約名は取得できない |

| 結晶ID | システム中での結晶を管理するID ユーザーが関与することはない。i-Field 中で(グループによっては)設定する結晶IDとは全く関係ないので注意! |

結晶の管理は、結晶IDで管理しています。 結晶ID についてはユーザーは編集することはできませんし、意識することもありません。 従って、ユーザーが結晶を識別するためにはi-Field の設定が重要になってきますのでご注意ください。

|

サンプルピンにサンプルループを取り付けます。接着剤は「セメダインPPX+プライマーセット」を使用してください。 |

|

|

サンプルピンを固定する背面の差込穴にピペットなどでプライマーを塗り、5分以上放置します。5分以上放置しても、サンプルピン内部が乾いていない場合があります。 その場合、ティッシュペーパー等にサンプルピンを押し付けて、中のプライマーを吸い出し、その後、再放置して乾かしてください。 |

|

|

長さ18mmに切断したMicroTubeを差し込み、背面側から3mmほど出しておきます。 |

|

|

3mmほど出しておいたTube部分にセメダインを適量付け、Tubeの差込穴に速やかにTubeを押し込みます。

あふれた接着剤は、ネジ山に付かないように、コピー紙等に押し付けて、ふき取ってください。付着した場合、サンプルピンを交換して作り直して下さい。 |

|

乾燥後、接着部分が白くなっている場合は、プライマーが乾いていないうちに、セメダインを塗ったため、ゲル化し、充分な接着強さが得られていないケースがあります。

乾燥後、ループ側にはみ出ているTubeをピンセット等でつまんで、Tubeがきちんと接着されているか確認してから、使用してください。

ピンは消耗品です。繰り返し使用によってピンのネジ山が磨耗します。5回以上使用した場合、必ず新品と交換してください。

5回以下の使用であっても、ピンを観察して次に示すような症状が見られた場合、必ず新品と交換してください。

ハンプトン用アダプタのネジ穴へスムーズに入らない。

ネジ山の間に削れカス(黒色)が詰まっている。

ネジ山がつぶれている。

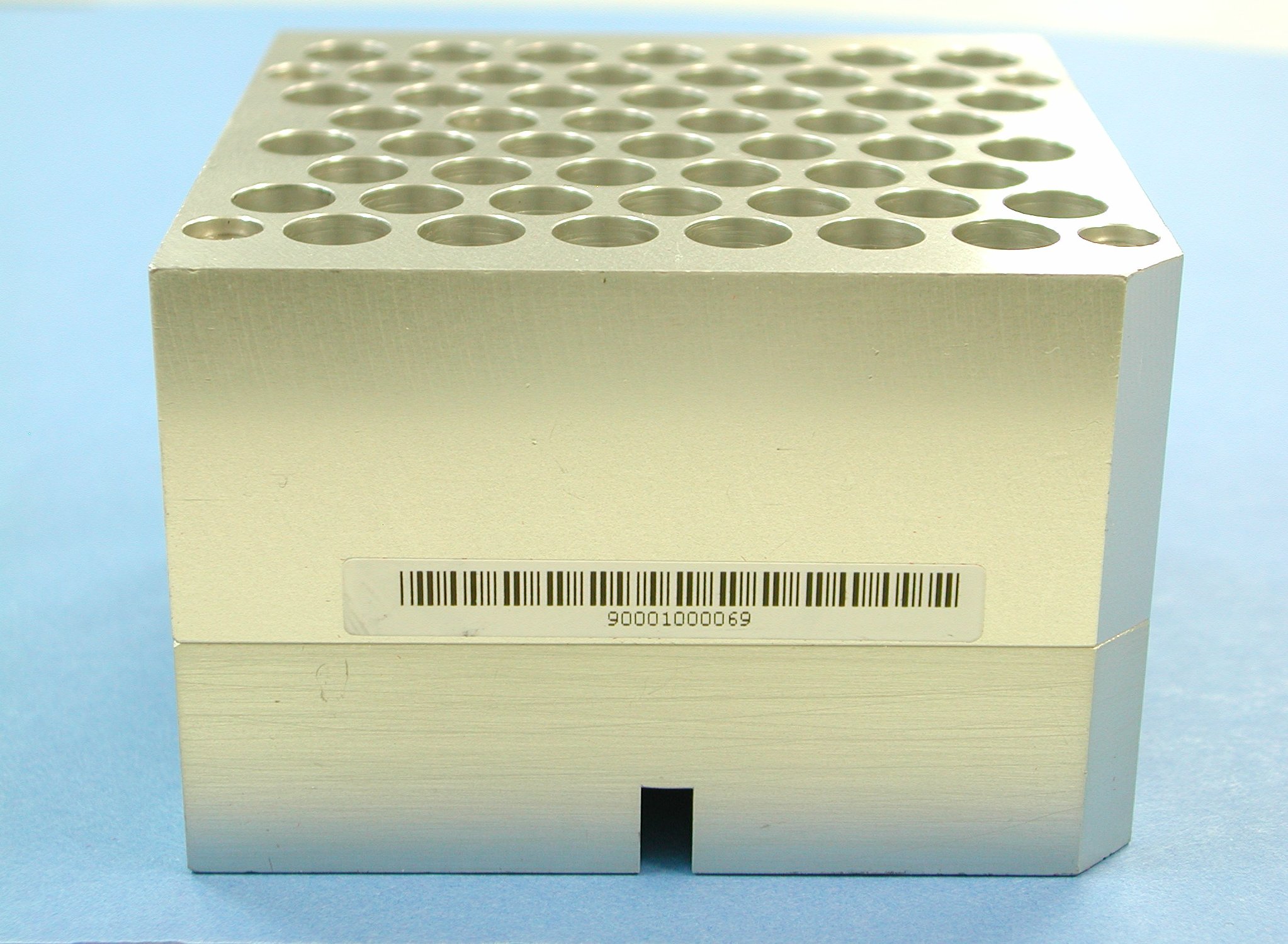

バーコードステッカーはトレイの穴番号47から52番の列に沿った側面(正対した際に目印の角の切り欠きが右に来る向き)に、

上下部品の継ぎ目に下辺を沿わせて,継ぎ目から1mmないし2mm上方に貼付すること。他の側面に貼付するとバーコード読み取りができなくなるので注意すること。

皮脂等が付着していると、液体窒素中でバーコードステッカーが剥がれる恐れがあります。アルコール等で塗布面を綺麗にしてから貼り付けてください。

水分等が付着していると、動作不良の原因になりますので、ネジ穴等、完全に乾燥していることを確認して使用してください。

SPACE使用方法の詳細なマニュアルは、使用ソフトの”Helpメニュー” → “User Manual”、または、http://bioxtal.harima.riken.go.jp/BL26/SPACE/space.htm の”

使用方法マニュアルを参照してください。

ここでは、サンプルトレイへのマウントについて記載します。

モータードライバー、ヒーター、液面計の電源を確認してください。

吹付低温装置温度と、ノズル位置を確認してください。

液体窒素をデュワーに入れてください。

![]() をダブルクリックすると、データベース設定画面が起動します。

をダブルクリックすると、データベース設定画面が起動します。

[Database selection]で、”D-Cha”を選択し、各項目を入力し、”OK”をクリックすると、D-Chaへログイン、結晶情報入力項目等の初期化が行われます。

次に、Config画面が起動します。

"Hardware Information"欄は、"Laboratory Sample Mounter"を、"Tray Information"欄は、"HTP-52Holes"を選択して、"OK"ボタンをクリックしてください。

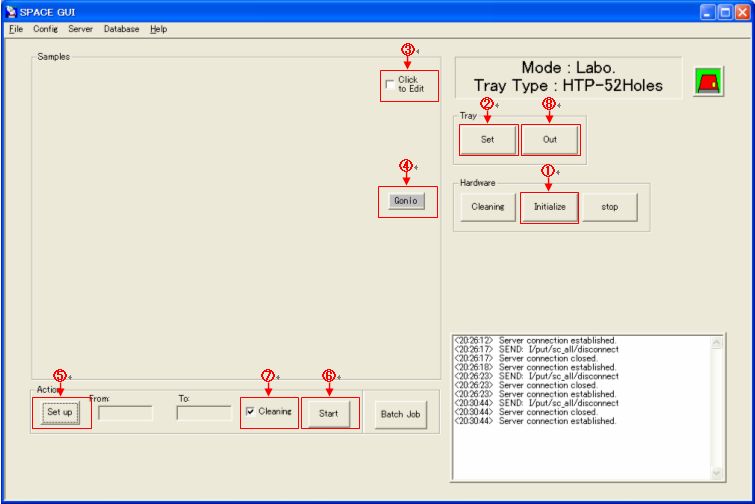

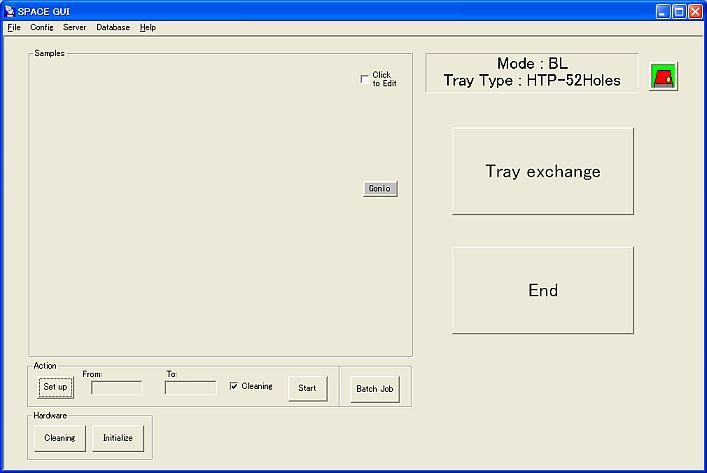

その後、GUI(Fig.3)およびサーバが起動します。

※ GUI…メニューやボタンなどを持つプログラムのインターフェイス部分です。サーバと通信する仕組みを持ちます。

※ サーバ…実際にハードを操作するプログラムです。GUIからの命令を受けて動作します。

GUIの”Initialize”ボタン(Fig.3 ①)を押し、各軸を初期化してください。その後デフォルト位置へ移動します。サーバとの接続時には必ず行ってください。

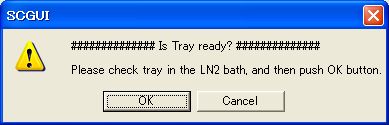

“Tray Set”ボタン(Fig.3 ②)を押すと、トレイセット位置へ移動し、トレイID入力画面が現れます。

バーコードリーダーで、トレイに貼り付けたバーコードを読み込み、トレイをセットしてください。

固定部の小さいポッチに、トレイ裏の溝が入る方向でセットしてください。

デュワー固定部右側が” Tray1”、左側が”Tray2”です。

トレイIDがD-Chに登録されていた場合は、トレイ情報がダウンロードされます。

デュワー蓋を固定してください。

その後、上記GUIの”OK”を押すと、デフォルト位置へ移動します。

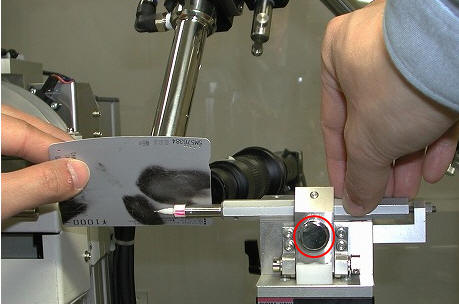

サンプルペンにサンプルピンを取り付けます。

結晶を掬ってください。

ステージへセットし、フラッシュクーリングで凍結してください。

赤丸のネジでサンプルペンを固定してください。

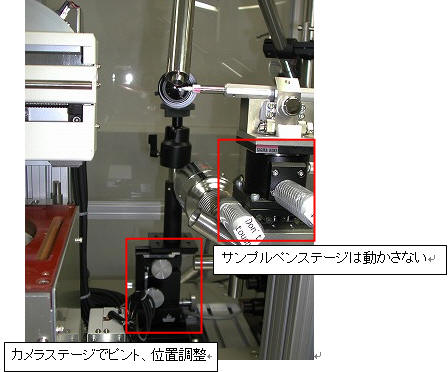

デスクトップ上の![]() をクリックし、結晶観察用ソフトを立ち上げてください。

をクリックし、結晶観察用ソフトを立ち上げてください。

画像のピント、位置は、カメラステージで調整してください。

サンプルペンを固定しているステージは動かさないでください。動かすと、ロボットとの位置がズレ、正常な動作を行えません。

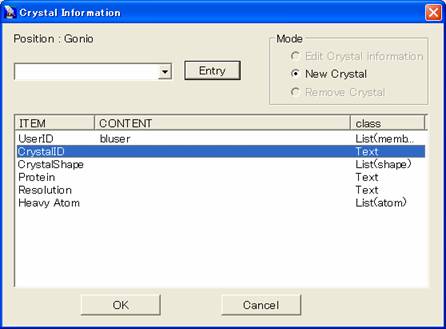

“Click to Edit” (Fig.3 ③)をチェックし、”Gonio”ボタン(Fig.3④)を押すと、結晶情報入力画面が開きます。

結晶情報を入力し、”OK”ボタンを押してください。

サンプルの存在が認識され、ボタン色が黄色になります。

![]()

“Set up” (Fig.3 ⑤)をクリック後、”Gonio”、詰めたいトレイ穴番号のボタンをクリックすると、”From”、”To”が指定されます。

変更する時は[Cancel]、実行開始の場合は[Start]をクリックします。

“Start”ボタン(Fig.3 ⑥)をクリックすると、実行されます。

サンプルが詰められたトレイ穴位置は、黄色になります。

その後、D-Chaへその結晶情報が登録されます。

“Cleaning”チェックボックス(Fig.3 ⑦)がチェックされていると、トレイへ詰めた後、ロボット先端部を自動で乾燥します。

* 注意事項

・ログイン時、D-ChaからSession IDが発行されます。それを、クッキーとして送信することによりセッションを維持します。

D-Chaと1時間以上通信が無い場合、Session IDが無効となり、通信出来なくなります。

Session IDが無効なまま、ピンを移動した場合、ダイアログ"DCha4 -> Authentication Failed."が表示されます。

その後、ログイン画面が表示されますので、パスワードを入力して、"OK"ボタンをクリックすると、ピン移動情報はD-Chaへ登録されます。

その他の場合は、”Database”メニュー → “Settings”から、再度ログインしなおしてください。

Session IDが再発行されます。

・D-Chaとの通信エラーが起こった場合、プログラムフォルダ内の以下のファイルを確認してください。エラー原因の参考になります。

送信内容→Send.txt

受信内容→Recv.txt

このファイルは、送受信時毎に上書きされていきます。エラー直後に確認してください。プログラム正常終了時、これらのファイルは削除されます。

保存用容器を準備します。

“Tray Out”ボタン(Fig.3 ⑧)を押すと、デュワーが作業位置まで移動します。

デュワーの蓋を開け、トレイに蓋をします。

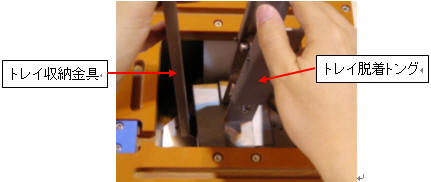

トレイ脱着トングでトレイを持ち上げてトレイ収納金具に乗せます。

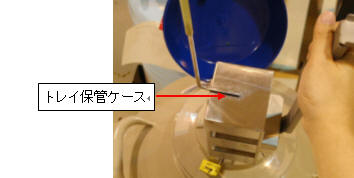

トレイ収納金具を持ち上げて、トレイをトレイ保管ケースに装填します。

トレイ保管ケースを保存容器に保管します。

必要ならディフォルト測定条件を設定します。

ビームラインごとにディフォルト測定条件が設定されていますが、グループまたはユーザーごとに設定することができます。

設定は、回折チェック、XAFS、Single、MADでそれぞれ設定することができます。

トップからDefault Manager を選択すると設定画面が開きます。

この画面で編集、新規作成ができます。

グループディフォルト測定条件はグループアドミニストレータまたはグループサブアドミニストレータのみが行えます。

Tray Manager を開いて登録済みトレイの一覧を表示します。

測定するトレイのBL 欄が測定をするBL 名になっているかを確認し(なっていなければ変更します)、表示されているトレイから測定するトレイを選択し開きます。

"Tray ID"をクリックするとトレイ内の情報が表示されます。 ここでは結晶情報、測定条件の編集などを行います。

マウントロボットで結晶をマウントしていた場合、すでに結晶が作成されています。

条件を追加する場合は、対象結晶右端のAddボタンをクリックすると、測定条件ウィンドウが開きますので設定します。

なお、ここで利用される測定条件は"User Default"で設定されているものが読み込まれます。

"User Default"がなければ"Group Default", "Beamline Default"の順に検索され読み込まれます。

ModeタブのCenteringはManual Pickingを選択してください。ファイル名は、"File prefix"へ入力した値が使用されます。

測定条件ウィンドウでモードを変更する場合、Job mode を選択した後、Load Default Parameters から必要なディフォルト条件を選択するとそのJob mode のディフォルト条件が読み込まれます。

Job mode を変更した場合、Load Default Parameters を読み込まなければディフォルト値が読み込まれませんので注意してください。

Collection画面でDistanceを入力すると最大分解能が、最大分解能を入力するとその時のDistanceが表示されます。

複数の結晶に同じ測定条件を追加する場合は、それらの結晶を選択し、FileからAdd new conditionsを選択してください。

測定条件ウィンドウが開き、そこで設定された条件が一括して追加されます。

SPACE用ゴニオソケットにしてください。

実験ハッチ内

![]() をダブルクリックすると、データベース設定画面が起動します。

をダブルクリックすると、データベース設定画面が起動します。

ビームラインでは、SPACEソフトとD-Chaを接続する必要が無いので、”Database Selection”は”Not used”で起動してください。

"Configuration Menu"が起動します。

"Hardware Information"欄は、"BL Sample Changer"を、"for users GUI"へチェックを入れてください。"Tray Information"欄は、"HTP-52Holes"を選択して、"OK"ボタンをクリックしてください。

SPACE Guiが起動します。

GUIの”Initialize”ボタン押し、各軸を初期化してください。その後、測定待機位置へ移動します。

実験ハッチ上流に液体窒素自動供給システムが設置されています。

Fig. 3-1①の右端のシステムスタートスイッチを押してください。(緑点灯時、作動中。消灯時、停止中。)

Fig. 3-1②の液体窒素保存容器のPOWER(黄色)とAUTO(緑色)が点灯しているか確認してください。点灯していなければ

スイッチを押してください。

運搬用デュワーに液体窒素を汲み、SPACEのデュワーに入れすぐにデュワーの蓋を閉めてください。

* 最初から自動供給を行うと、少量ずつしか液体窒素が入らないため、霜が入りやすくなります。

液体窒素自動供給装置のFig. 3-1③POWERスイッチを押し、自動供給をスタートしてください。

“Tray Exchange”ボタンを押すと、トレイセット位置へ移動し、トレイID入力画面が現れます。

保管庫からトレイを取り出し、バーコードリーダーで、トレイに貼り付けたバーコードを読み込み、トレイをセットしてください。

デュワー蓋を固定してください。

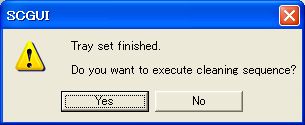

その後、上記GUIの”OK”を押すと、ロボットアームの乾燥動作を行うか、確認画面が表示されます。

ロボットアームに、水滴等付着している場合は、デュワー容器の蓋を設置後、“Yes”ボタンを選択してください。ロボットアーム乾燥動作終了後、測定待機位置へ移動します。<br>

特に、ロボットアームの乾燥が必要ない場合は“No”ボタンを選択してください。測定待機位置へ移動します。デュワー容器の蓋を設置してください。

以上で、SPACE GUIからの準備作業は終了です。

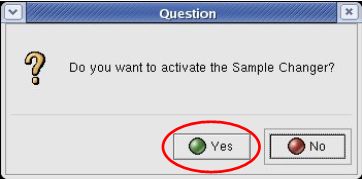

BSS制御PC、デスクトップ上にある “ BSS ” アイコンをクリックしてください。

![]()

起動直後、SPACEを使用するかしないかを選択するダイアログが起動します。

必ず、”Yes”を選択してください。

次に、BSSは必要な機器に対して初期化を行います。アテネータ(Attenuator)の回転軸、試料用ゴニオの回転、並進軸のイニシャライズをします。

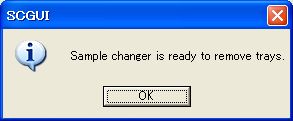

その際、以下のようなダイアログが出ます。

これは、ゴニオメータのイニシャライズをする際に試料がマウントされていると、軸の動きに伴って吹き付け低温装置の気流からはみ出てしまうため、

注意を喚起するためのダイアログです。結晶がマウントされていない場合は、OKボタンを押してイニシャライズを行ってください。

結晶がマウントされている場合は、Cancelボタンを押してください。試料を回収し、改めて”Setting”メニュー → “Initialize”を実行してください。

* SPACEを使用する場合、ゴニオのInitializeが行われていないと測定が中断されます。

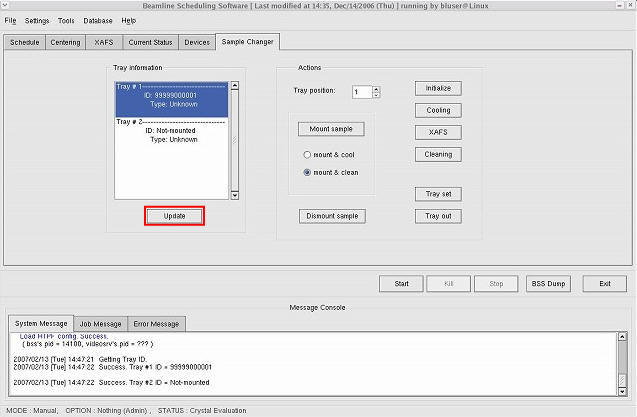

“Sample Changer”タブを開いてください。

“Update”ボタンをクリックすると、実験ハッチ内のSPACEサーバーから、トレイIDを読み込みます。

“Database”メニュー → “D-Cha” → “Get Check Schedule”をクリックすると、D-Chaから、トレイIDに対応した仮照射スケジュールがダウンロードされます。

BSSからダウンロード後、D-Cha では条件の編集はできません(水色になります)。

“Start”ボタンをクリックし、仮照射を開始してください。

ロボットによるマウントが終わると、Click-on Centeringが開始されます。

結晶観察ビデオカメラの画面内をダブルクリックし、センタリングを行ってください。

* マウント後、約120sec.サンプルピン樹脂部の収縮があるので、要注意

ループに霜が付き、結晶が見えないような場合は、ピペットマンのチップを先につけたシリンジを用意し、その中に液体窒素を満たし、チップの先から流れる液体窒素をループにかけて霜をとってください。

* ビームストッパーに触れない事とCCDにかけないように注意する

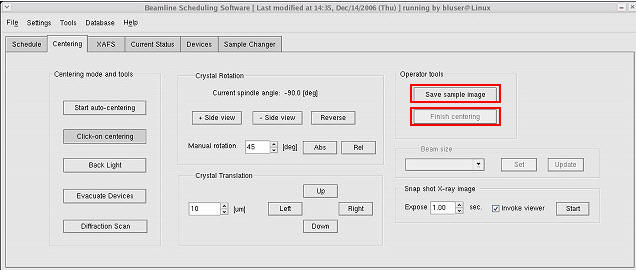

センタリング終了後、結晶が見えやすい角度にし、” Save Sample Image”ボタンを押し、イメージを保存してください。

“Finish Centering”ボタンを押すと、測定に移ります。

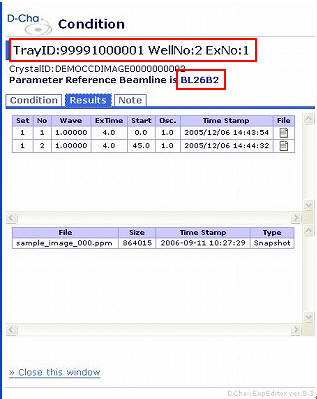

BSS で測定された結果はD-Cha で確認することができます。測定条件エディタのResults タブを開くと測定されたファイル一覧が表示されますのでクリックすることにより確認できます。

データ保存ディレクトリは、D-Chaが決めています。変更しないでください。

BL26B1 → /isilon/BL26B1/DChast/trays/ (TrayID) / (WellNo) / (ExNo) / ****.img, ****.ppm

BL26B2 → /isilon/BL26B2/DChast/trays/ (TrayID) / (WellNo) / (ExNo) / ****.img, ****.ppm

本照射スケジュール作成は、仮照射スケジュールと同様の方法で作成してください。

Add Condition、-- Type --リストからSingle, MADのどれかを選択します。選択されると測定条件ウィンドウが開きますので設定します。ModeタブのCenteringはAuto Centeringを選択してください。

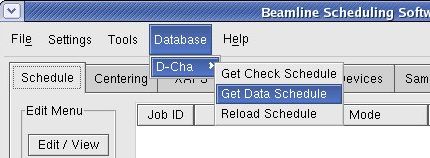

“Database”メニュー → “D-Cha” → “Get Data Schedule”をクリックすると、D-Chaから、トレイIDに対応した本照射スケジュールがダウンロードされます。

BSSへダウンロード後、D-Cha では条件の編集はできません(水色になります)。

測定中、D-Cha へ追加された条件は、測定ジョブを終了するごとにBSSが取得します。

BSS がD-Cha から取得していない条件はD-Cha上で編集可能ですが、編集画面を開くとロックされ、そ れ以降の条件は取得されません。D-Cha上で測定条件編集後は必ず終了するようにしてください。

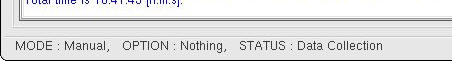

本照射スケジュールダウンロード後、BSSのSTATUSは、”Crystal Evaluation”から”Data Collection”へ変更されます。

実験ハッチ操作パネル左下の"LOCAL ONLY"となっているボタンを押し、”LOCAL +REMOTE” へ変更してください。

BSSのSTATUSが”Data Collection”で、”LOCAL +REMOTE” の場合、MBS, DSSをBSSからコントロールできるようになります。(測定終了後には、MBS, DSSを閉じます。また、ビームアボート時には、再入射後、自動で測定を再開します。)

“Schedule”タブの“Start”ボタンを押し、本照射を開始してください。

実験ハッチ内PC、SPACE GUIの“Finish”ボタンを押してください。

トレイ回収位置へ移動後、回収準備が完了ダイアログが表示されます。

"OK"をクリックし、トレイを取り出し、保管容器へ保存してください。

トレイ回収後、"OK"ボタンをクリックしてください。

SPACEは、待機位置へ移動します。

液体窒素自動供給装置のサンプル容器供給装置のFig. 3‑1③powerを切り、自動供給を止めてください。また、液体窒素デュワーに残っている液体窒素は、柄杓で汲み出してください。

デユワーの底に残る液体窒素に関してはファンやドライヤー(送風)で蒸発させてください。

* 熱風や温風を使用すると、樹脂部が変形したり、ネジが緩みやすい。

① データ保存場所から直接ダウンロード

/isilon/users/"アカウント名"/"アカウント名"/DChast/trays/ (TrayID) / (WellNo) / (ExNo) / ****.img, ****.ppm

② takeoutスクリプトを使用してダウンロード

http://dcha-web.spring8.or.jp/academic/wiki/ → “DchaManual”→ “ファイルをダウンロードする” を参照してください。

再スタートする前に、サンプルをトレイへ回収しなければなりません。

ゴニオをアンマウント位置へ移動し、実験ハッチ内のSPACEソフトからアンマウント操作を行わないといけません。

(BSSを立ち上げなおした場合、イニシャライズを行わないと、"Sample Changer"タブからは操作できません。)

①BSSを立ち上げなおした後、イニシャライズは行わないでください。(サンプルがクライオストリームから外れる場合があるため。)

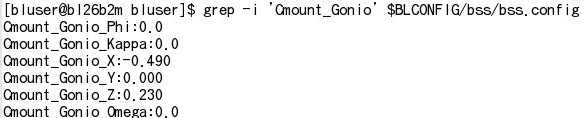

②端末を開き、"grep -i 'Cmount_Gonio' $BLCONFIG/bss/bss.config"と入力する。

アンマウント時のゴニオの座標が表示されます。

(bss.configファイルは編集しないでください。)

③BSSの"Devices"タブを開き、"Goniometer"へ、それぞれ上記値を入力、"Enter"ボタンを押し移動する。

④実験ハッチ内、SPACE GUIソフトの"Server"メニュー → "Connection" → "Connect”を選択し、接続する。

⑤"Click to Edit"ボタンをチェックし、"Gonio"ボタンをクリック。

⑥特に結晶情報を入れる必要は無いので、そのまま"OK"ボタンを押す。→"Gonio"ボタンが黄色くなります。

⑦"Set up"ボタンを押し、"Gonio"ボタン、回収するトレイ穴番号をクリックする。→"From"へ"Gonio"、"To"へトレイ穴番号が入力されます。

(回収するトレイ穴番号が分からない場合は、SCGUI.exeがあるディレクトリ内の、savefile_(year)(month).txtを開き、最後にマウントしたトレイ穴番号を確認してください。)

⑧"Start"ボタンを押し、回収する。

⑨ロボット先端をクリーニングする。

⑩BSSから、イニシャライズを行う。(イニシャライズを行わないと、SPACEを使用した測定は行えません。)

⑪BSSへトレイ情報を認識させる。("Sample Changer"タブ、"Tray Information"のUpdateを行う。)

⑫D-Chaからスケジュールをダウンロードする。

(一度ダウンロードしたスケジュールをダウンロードする場合、"Database"メニュー → "D-Cha" → "Reload Schedule" を行ってください。

この操作は、BSS起動後1回しか操作できません。D-Chaから他のダウンロード操作を行った場合、使用できなくなります。

使用できなくなった場合は、BSSを再起動してください。)

⑬測定を再開する。

・ 連絡先

| 問い合わせ項目 | 担当者 | メールアドレス | PHS |

| システム全体、利用 | 上野(基盤研究部) | ueno@spring8.or.jp | 3640 |

| マウントロボットに関する技術的な質問 | 村上(基盤研究部) | hiromura@spring8.or.jp | 3340 |

| BSSに関する技術的な質問 | 長谷川(JASRI) | kazuya@spring8.or.jp | 3595 |

| D-Chaに関する技術的な質問 | 引間(基盤研究部) | hikima@spring8.or.jp | 3398 |