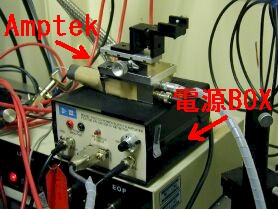

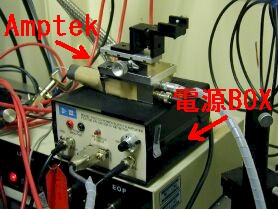

Amptekは通常ゴニオメータの奥においてあります。

(白色ランプには鉛板が貼ってあります)

"Trichro"を立ち上げます。

波長を変更する前に、十分な強度が確保できていることを確認します。IC#1ピコアンメータの値が数十nAあれば十分です。無い場合はこちらを参照してください。

アンジュレータ(挿入光源)のギャップ値を適切な値に変更します。

手順を誤ると、小角散乱ステーションの実験に支障を来すので、事前にGAPの変更についてを確認してください。

波長は1stペアを対照(リモート)に、2ndと3rdペアを吸収端の波長の前後にセット

します。(操作方法はこちら)

このとき、2ndと3rdの波長は2nd<3rdとなるようにしてください。

"Rapid auto_sp8"からシャッターを開けます。

"Manual"→"X-ray shutter"で以下の窓を開きます。

上図の状態でOKを押すとシャッターが開きます。

MCAの"dead time"が10〜40となるように、Ampteckと結晶の距離、

アッテネーターを調節します。

以下の表は目安です。

| 波長 | カウント(dead time) |

| ピークより低エネルギー側 | 10〜20 |

| ピークより高エネルギー側 | 30〜40 |

カウントが少ない場合は、結晶が正しくセンタリングできていないか、Ampteckの

向きが結晶を外していて蛍光を拾えていないかが考えられます。また、Ampteckと結晶の距離が不適切なのかもしれません。

カウントが高い場合は、Ampteckを少し遠ざけるか、アッテネーターを挿入してX線の強度を落します。

アッテネーターの挿入には、PC(bl45pxl)のデスクトップの"Attenuator.vi"を立ち上げます。

"Filter

Select"から希望のものを選択し、"GO"を押します。

ここで使用するのはAlです。(Au、Pt、ZnはBL調整用です)

MCAの"dead time"を確認し、必要であれば厚みを変えて下さい。

注意: 測定終了後、アッテネーターは"Nothing"を選択して下さい!!

操作するペアを"Trichro"のメインウィンドウ の"Used Trichromator Pair"から選びます。

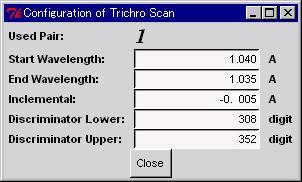

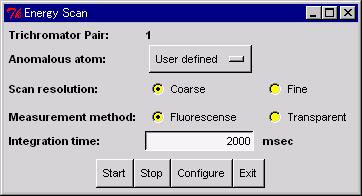

"Scan"ボタンを押すと、図のような窓が開きます。

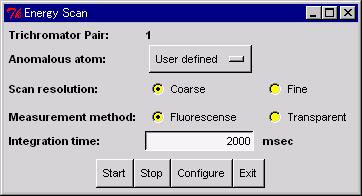

次に、メニューのMeasurementからScanを選んでください。以下のような窓が開きます。

"Anomalous Atom"で核種を選び、スキャンのステップを"fine"(0.0001Aきざみ) か"coarse"(0.0005Aきざみ)で選択し、測定方法を"Fluorescence"にして、"Integration Time"は デフォルトを参考にして適当な値にします。(より詳しい使い方については後述します)

設定できたら"Start"ボタンを押します。保存するファイル名を入力しした後、測定が始まります。

始めは波長変更を行うのでグラフが動きません。フリーズではないので注いして下さい!

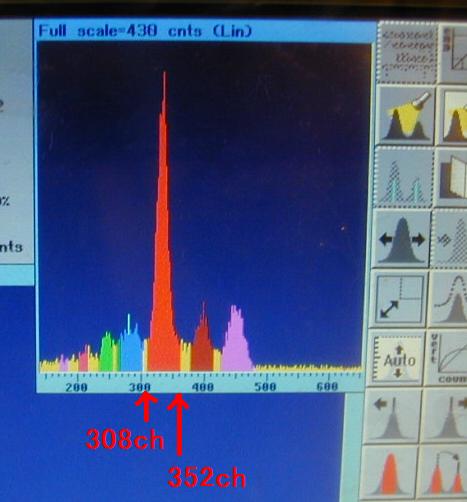

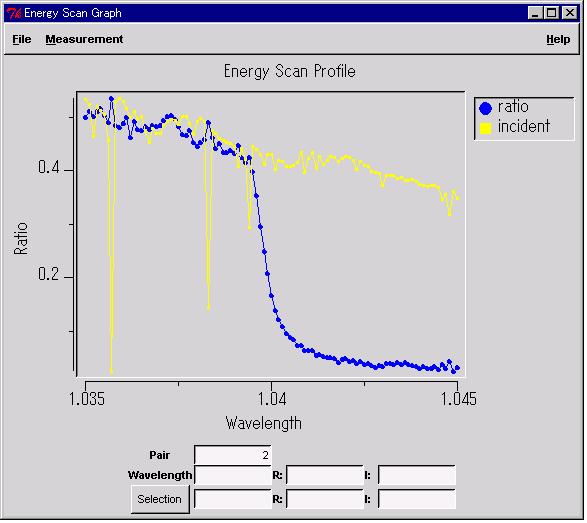

測定が始まると、下図のようなグラフが表示されてゆきます。

画面を拡大したりしてエッジやピークの波長を確認してください。マウスの中ボタンで、目的の波長のデータ点を中ボタンでクリックすると、グラフの下にある"Selection"の欄に 値が入ります。

"Selection"ボタンを押すと、その波長にセットされます。

この操作を2nd、3rdについて行い、エッジとピーク決定すれば、MAD法のデータ収集の準備は完了です。

念のため、各波長の強度を"Tune"ボタンを押して、調整しておくと良いでしょう。

![]()

"Rapid auto_sp8"からシャッターを開けます。

"Manual"→"X-ray shutter"で以下の窓を開きます。

上図の状態でOKを押すとシャッターが開きます。

MCAでスペクトルを見ます。